【大人の書道が学べる】日本教育書道芸術院 体験談(風信帖)

こんにちは。卯月です。

日本教育書道芸術院へ入校して半年目くらいになりますと、風信帖の授業に入ります。

約2ヶ月かけてじっくり学びました。

※1年前に受けた授業なので、ところどころ記憶が曖昧ですのでご了承ください。

参考:日本教育書道芸術院

風信帖って何?授業内容はどういった雰囲気?

風信帖は空海が書いた作品ですよ。

今回は風信帖について授業体験を通してわかりやすく紹介します!

空海は高野山に金剛峯寺を創建したお坊さんだ。

はい!紹介よろしくお願いします。

風信帖の授業で使用するもの

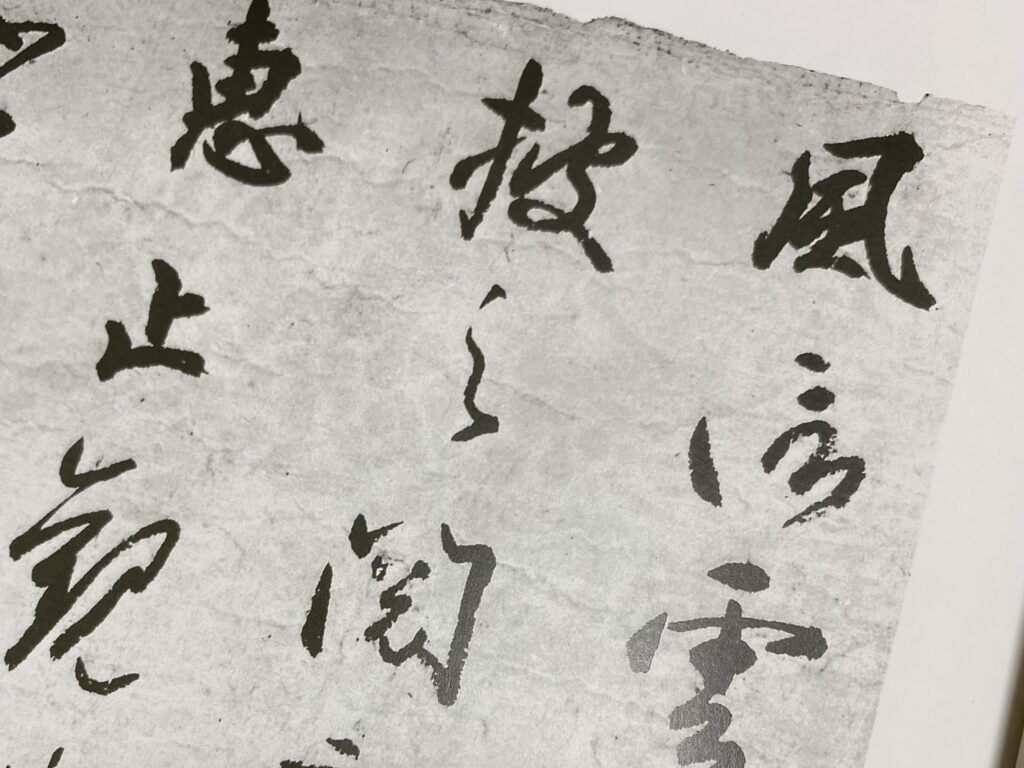

清雅堂 弘法大師風信帖より

用意しておく道具は下記の通りです。事前に講師から案内がありますので、授業までに準備しておきましょう!

| 風信帖の法帖 | 1400円 |

| 筆(清心3号) | 15400円(筆は蘭亭序の授業で使用しています) |

| 聯落(全紙縦3/4の大きさ) |

▼臨書の際はこちらで独学もおすすめです!

風信帖の授業体験

授業内容

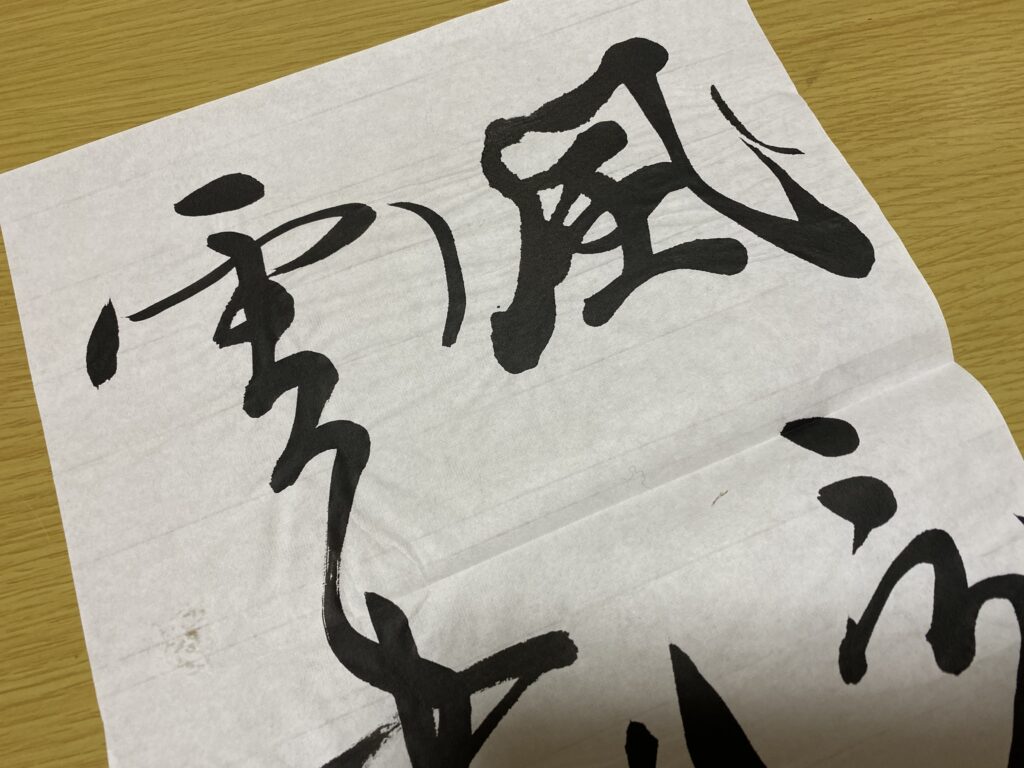

撮影:卯月

まずは、法帖を見ながら半紙に4文字ずつ臨書します。

風信帖は草書なので、机の上で書くよりも、床に半紙を置いて書いたほうが字に圧をかけたり抜いたりしやすいです。

半紙に4文字ずつ臨書の授業を2〜3週続けたら、半折に縦8文字2列を臨書します。

学院が用意してくれた等身大の見本と法帖を見ながら書いていきます。

これが字のバランスを取るのに難しいこと!

半折に書くコツは、両ひざをつき、お尻を浮かせながら書くことです。それが上からバランスを見やすいんだそうです。

講師のアドバイス通りに臨書したらうまくいきました。

床で書くときは中腰になりがちで腰を痛めがちになります。

腰痛持ちの人は休憩しながら、コルセットつけて書くことをおすすめします。

提出物

聯落(全紙縦3/4の大きさ)に3行書きで書いたものを提出します。

書く範囲は決まっていて、事前に教えてもらえますのでその通りに臨書します。

風信帖の授業での学び

photo by:いらすとら

空海(弘法大師)

高野山が好きだけど歴史がさほど詳しくなかったので、この授業で空海と最澄の関係性などが知ることができてよかったです。

昨年は奈良県にある平城京跡に行ったのですが、空海が遣唐使として乗船した船の模型が展示してありました。

参考:平城京跡歴史公園

歴史に詳しいと旅行もより楽しくなるね。

ただ臨書するだけではなくて、歴史も学べるのがいいね。

この授業で空海の風信帖を学んでいなければ、「ふ〜ん。」といった感じで過ごしていたことでしょう。

風信帖は空海が最澄にあてた手紙3通の総称です。

何と空海の最高傑作の書!今では書道のお手本として用いられています。

国宝で現在、京都の東寺に3通が所蔵されています。

毎回見れるわけではありません。

春秋の特別公開で数年に一度の公開や、東京国立博物館での展示、空海や書道関係に関する展示で出展される場合があるので、機会があったら逃さず見に行ってみてはいかがでしょうか?

まとめ

この記事では、風信帖について授業体験を通して紹介しました。

- 風信帖の授業で使用するもの

- 風信帖の授業体験

- 授業内容

- 提出物

- 風信帖の授業での学び

日本教育書道芸術院で風信帖を学ぶ際の参考になれば幸いです!

***PR***

家事や仕事の合間にスキルアップ目指しませんか?

資料を無料でお取り寄せできる!

マイペースに学べる♪

仕事にも直結する資格取得ができる

![]()