はじめての東京書作展〜入選までの道のりをわかりやすく説明します〜

こんにちは。

卯月(@uduki27)です。

ご覧いただきありがとうございます。

書道を習い始めて1年ちょっとが経ちました。

何も業界のことは分からず最初は、「師範資格というハクを取れたらいいな。」という思いで始めた書道。

書道塾や学院内で毎月提出している競書作品は、習熟度によってランク付けがありますが、あくまでもこれは組織内での成績ということで書歴には含まれません。

書道展に出品して、入選以上を取得することによって初めて書歴といえます。

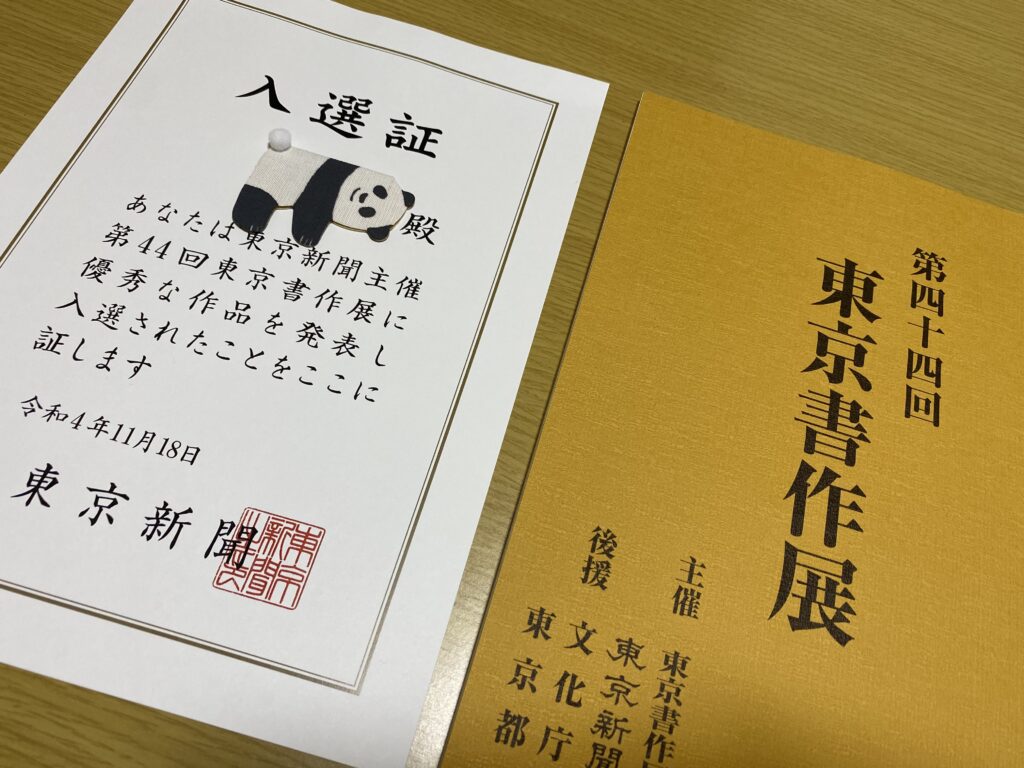

紆余曲折の月日を経て、初めて東京書作展へ出品。何と2点出品して1点入選をしました。

今回は東京書作展へ出品し、入選するまでの道のりを紹介します。

これから書道を始めようと思っている皆さんの参考になれたら幸いです。

東京書作展を知るまで

書道に関しては小学校の授業で習ったことしかありませんでした。

なので、東京書作展はもちろん、書道に関する展覧会のことは全く無知。

習う動機も、書道家がイベントで披露していた書道パフォーマンスを見て憧れ、「私も大胆に書きたい、あわよくば師範の資格が取れたら最高!」という気持ちでした。

いざ学院の師範科入学し書道を習い始めたら、結構な授業時間で書く量がものすごく多い。毎月の競書の提出物もあるので、授業時間だけでは足らず、家で練習して本番用紙に書くということを続けています。

そんな授業中に先生から、「ただ習うより、展覧会に出品して書歴を作るのも良い経験になりますよ。」ということで、東京書作展の存在を知りました。

毎日の練習がしんどかったけれど、意を決して出品を決めました。

東京書作展の概要

主な書道展

主な書道展は有名どころを含めていくつかあります。

- 日展(第五科)

- 日本書道院展

- 読売書法展

- 毎日書道展

- 産経国際書展 他

参考:Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%81%93%E5%B1%95

書道団体による企画展や公募展を主に開催されています。

東京書作展は東京書作展、東京新聞が主催。後援は文化庁や東京都が参加している書の展覧会になります。

以前、タレントで書家のおさるさんが部門特別賞を入賞されていますね。

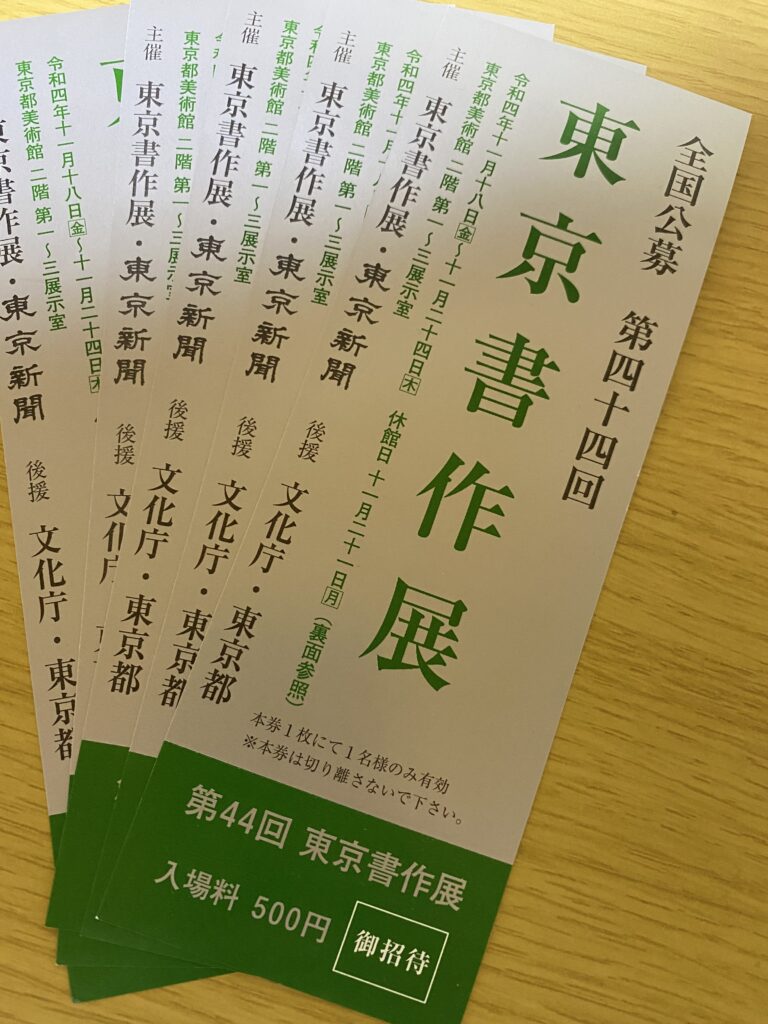

毎年11月中旬頃に約1週間開催されていて、今年は第44回東京書作展で、下記の通り開催されましたよ。

第44回東京書作展について

会期:令和4年11月18日(金)〜11月24日(木)

会場:東京都美術館

入場料:500円(ただし、出品者と高校生以下は無料)

審査日程

第一次・二次審査:令和4年10月18日(火)・19日(水)

第三次・四次審査:令和4年10月20日(木)

審査会場:THEATRE1010(シアターセンジュ)

表彰式:令和4年11月18日(金)

第一次・二次審査は非公開ですが、第三次・四次審査は公開審査で一般の私たちも審査の様子を見学できます。

私は予定があって行けませんでしたが、同じ教室の方は何人か参加していたようです。審査が終わると表彰式。こちらも入選以上の方には案内がきます。

そして、部門特別賞以上の方は表彰状の他に賞金があります!

表彰、賞

・内閣総理大臣賞・東京書作展大賞(1名) 賞金100万円

・文部科学大臣賞・東京書作展準大賞(1名)賞金50万円

・東京都知事賞(1名)賞金20万円

・東京新聞賞(7名)賞金5万円

・部門特別賞(4名)賞金2万円

・特選

・優秀賞

・奨励賞

・入選

内閣総理大臣賞は私が通っている学院の生徒さんが受賞されました。

やはり賞金を獲得されるような方は、長年書道を続けてこられた方が多いですね。

子供の頃からではなく、大人になってから始めた方もいらっしゃいます。

介護や仕事と両立されながらの受賞の方もいらっしゃるので、普段家事や仕事に両立している方の励みになります。

参考:https://www.tokyo-np.co.jp/ky/sho

東京書作展出品について

気になる出品料ですが、部門ごとによって違うようです。私は少字数部門へ2点出品しました。

初めての出品については、私の通っている学院では先生から指示がきました。お手本も指定された字を書きます。

そして授業では、東京書作展用に書く時間を設けられました。

少字数は書道パフォーマンスで見かけるような大きな筆で用紙に目一杯書きます。

初めて持ち慣れない筆を使用したときは緊張しましたが、普段半折という用紙に大きめな字を書いていたので、思ったより気持ち良く書けました。

作品は封筒に入れて、出品料とともに学院の事務所で手続きをします。

出品料

・1点出品 13,000円

・2点出品 23,000円

・3点出品 33,000円

(選出料 1000円・印代 500円)

入賞・入選した場合

引用:東京書作展・東京新聞・文化庁・東京都

入賞、入選した場合は、さらに表装料として金額を支払います。

御招待券とともに振り込み用紙がもれなく同封されています!

表装料は美術館で飾ってもらうために、額縁に入れてもらうための料金のこと。作品によって価格が違うようですね。私は25,000円を支払いました。

表彰式参加の可否を書くはがきも同封されているので忘れず投函します。

御招待券は7枚入っていました。知り合いにあげても良し、自分で使うも良し。学院の生徒たちのために寄付しても良し。使い道は自由です。

・表装料:25,000円〜32,000円

東京都美術館での展示

開催期間中はできるだけ多く行きたいと思っていたけれど、都合で1回しか見に行けませんでした。

何回か行ったことのある東京都美術館。同時に岡本太郎展も開催されていました。

私の足は、まっすぐ東京書作展の会場へ向かいます。

昨年も行ったことがあるので、様子は大体わかります。受付を済ませ、自由に観覧します。

今回は出品し入選もしたので、受付で目録と賞状、そして名前が掲載された東京新聞をいただきました。

引用:東京書作展・東京新聞

そして上位入賞者の作品をよそに真っ先に自分の作品の前へ向かいました。

綺麗に額縁に入れていただき感動!初めての美術館展示なので喜びもひとしおといったところ。

日々の練習はしんどいのですが、これからも一層努力していきたいなと感じました。

上位入賞者の方の作品は引き込まれるかのよう。同じ教室の生徒さんのお名前も見かけました。

まとめ

今回は東京書作展へ初出品し、入選するまでの道のりを紹介しました。

- 東京書作展を知るまで

- 東京書作展の概要

- 主な書道展

- 第44回東京書作展について

- 東京書作展出品について

- 入賞・入選した場合

- 東京都美術館での展示

これから書道を始めたい、書道展に興味あるという方に参考になるでしょう。

書歴を積みたい方は、塾選びも大切ですね。圧倒的な練習量と教育、たくさんの入賞者を育てている学院を選んでよかったとつくづく思いました。今回は以上です。

※写真はオリジナルを使用しています。