【大人の書道が学べる】日本教育書道芸術院 体験談(3ヶ月目〜、競書始まる)

はじめに

卯月です。

日本教育書道芸術院に通い、1年経過しました。このコーナーでは、教室での授業体験談を紹介しています。

- 書道を習いたいけど、教室選びにお悩みの方。

- 日本教育書道芸術院に興味ある。

- 書道初心者なので他の人の体験談を聞きたい。

このブログを読んでもらって少しでも教室選びの参考になれたらと思っています。

いよいよ競書での学習スタート

入校して3ヶ月くらい経つと、法帖の他に競書での学習が始まりました。

そういえば入学したばかりの頃に、他の生徒さんが自宅で書いてきた作品を先生にバタバタと見てもらってたけど、それかな?と反面ドキドキしながらその時を待っていました。

さて、競書での学習がどういったものか紹介していきます。

競書で学ぶこと

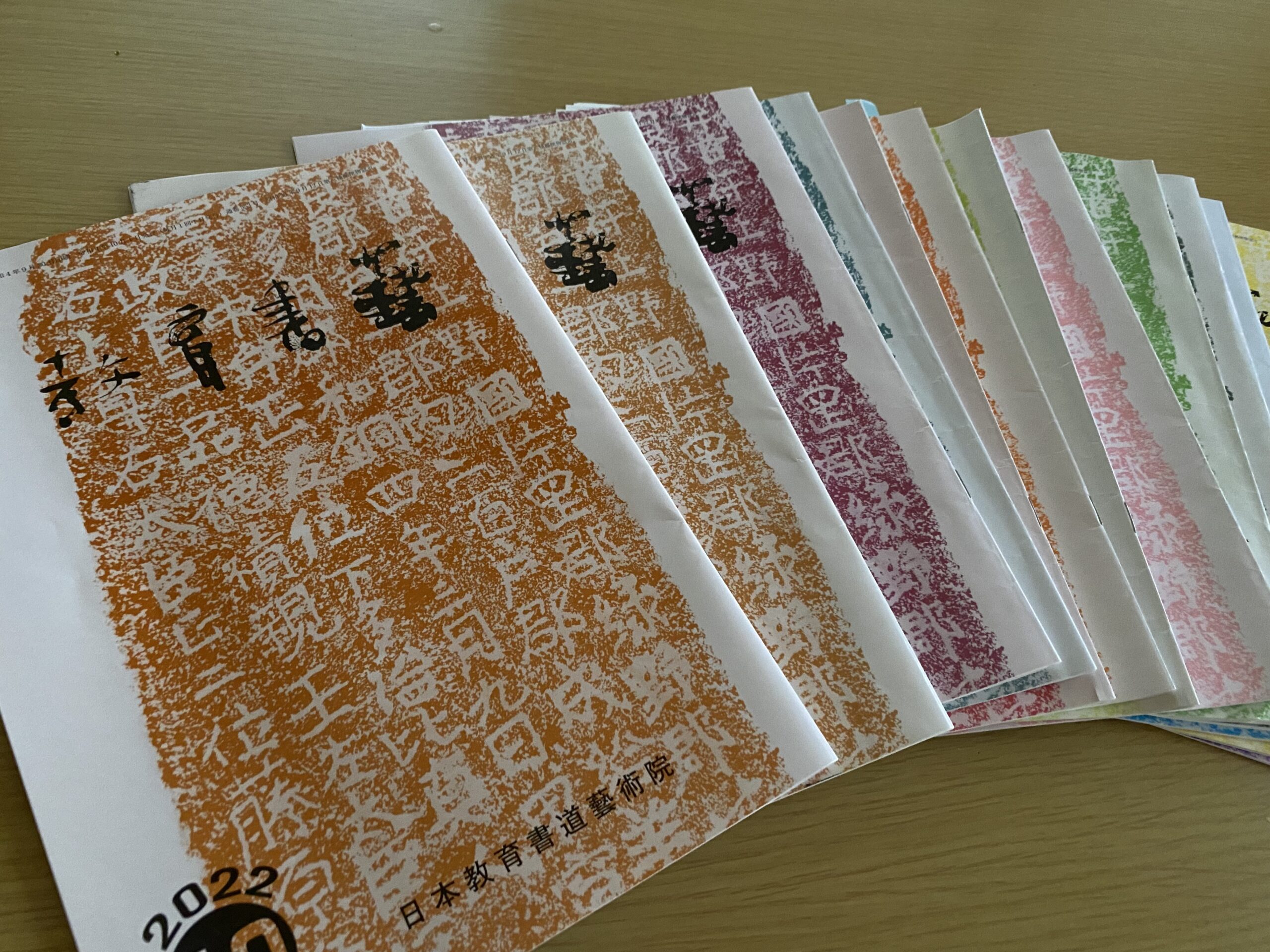

競書は、主に書道界の教育団体が発行している冊子です。

各ページにお手本が載っているので、それを見ながら練習します。

そして清書したものを審査してもらい、自分の級や段が上がっていきます。(努力をしたらの場合ですー。)

いわば、今後書道を学習していくのに自分の立ち位置のスタートとなるべく練習の場とでもいえましょう。

約1年分の競書

競書の教室での授業はどんな感じ?

師範養成科は1回の講義が2時間です。

最初の1時間目を法帖、あとの1時間は法帖の授業となっています。

たまに、順番前後になる時があります。

提出日だと最初の1時間目が競書の時間になることが多いかも。

月始めは冊子が変わるので、それぞれのお手本に対して講師が書き方を教えて下さいます。

お手本は特に中国の古典から用いられている事が多いので、その歴史も交えてお話して下さいます。

私は歴史に詳しくないので、競書の学習の中で唯一この時間が好きでした。

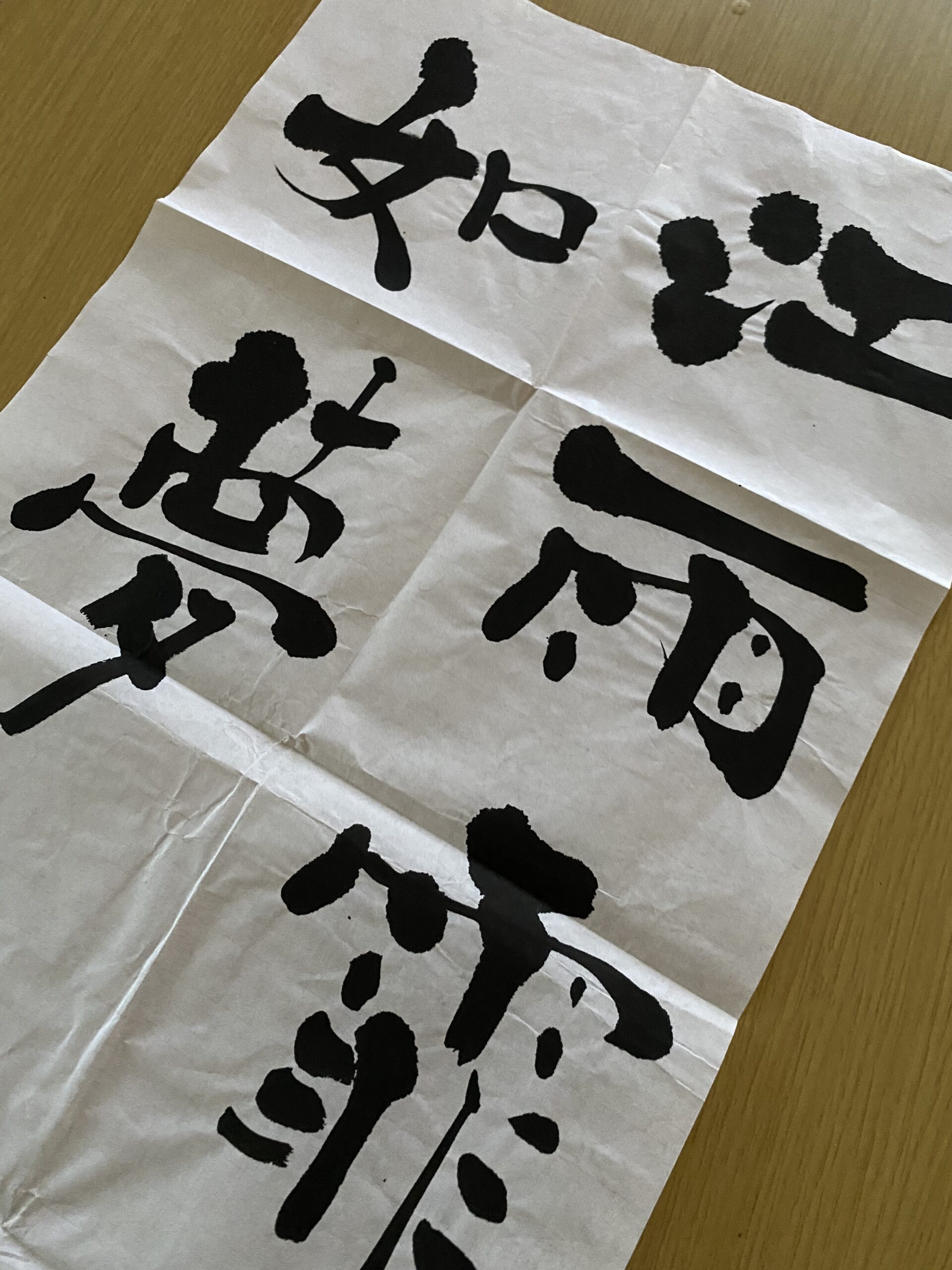

続いて講師がデモンストレーションを行います。

半折に長々と書いてあるお手本をサササッと書かれるので、いつも凄いなーと思いながら講師の筆さばきを見ていました。

提出日に向けて猛練習はじまる

月終わりに提出日が決まっていますので、生徒さんはそれまでに清書できるよう練習します。

講師からはできるだけ自宅で書いてきた物を見せてくださいと言われていました。

なぜ書いてきた物を見せるのか?

授業中に書いてる物を見せちゃいけないの?と、最初の頃は思っていました。

しかし教える立場からすると、生徒さんが書いてきた物を見て総合的にアドバイスもできるとの事でした。

卒業間近の生徒さんも「家で書いてきた物を見せたほうが効率が良いよ。」と言っていたので、どんなに忙しくても家で書く時間を捻出しました。

本当に、書道って体力いるんですよね。

この書く気力を持たせるまでが大変でした。

本当に家で書く時間がない時は教室で書きました。家だと邪念が入り気が散りがちです。

教室だと気が引き締まるので、書いたものを取り置きして提出日に講師に確認してもらいました。

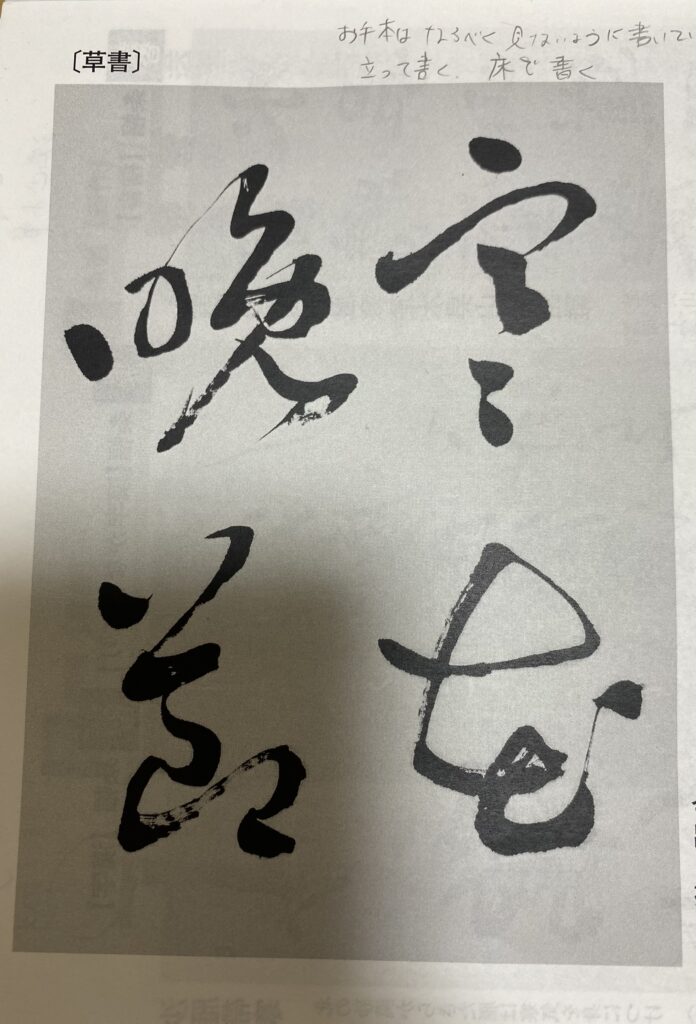

講師が書いたお手本。

いざ提出日

1限目から競書の時間です。

皆さんそれぞれ清書を持ってきて講師に選んでもらっていました。

家で書いてこないとバタバタになってしまうので、なるべく清書を何枚か書いて持ってくるようにしていました。

学院での在籍時間が重なると提出する枚数も多くなるので大変です。

どのお手本分を提出するの?

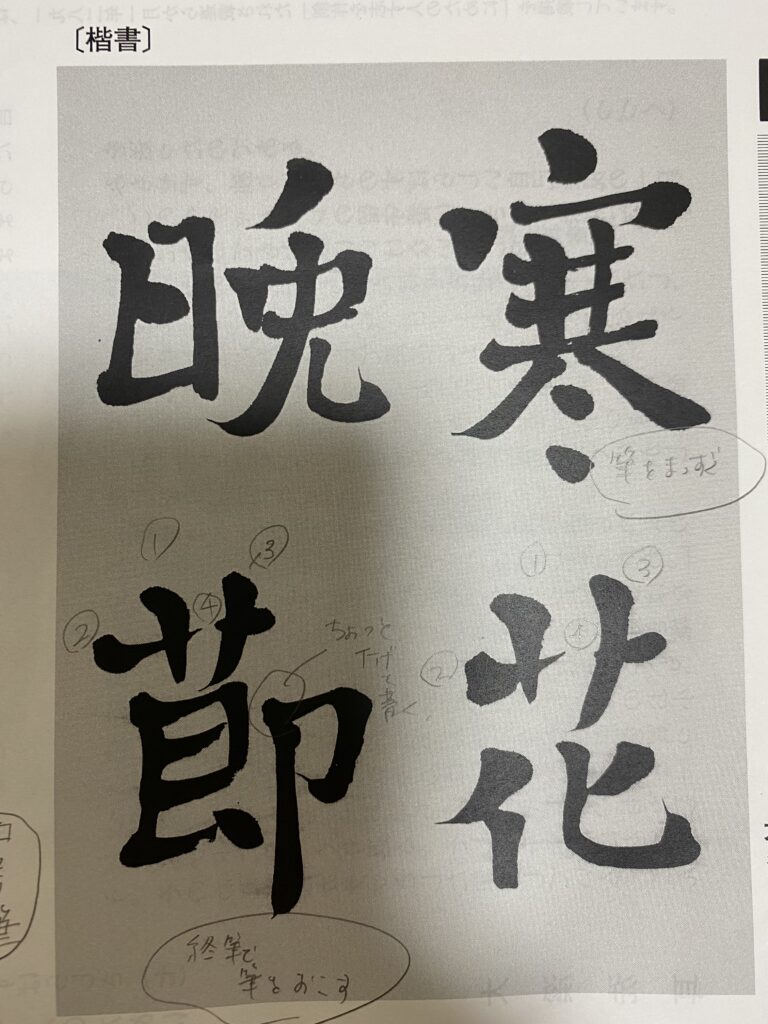

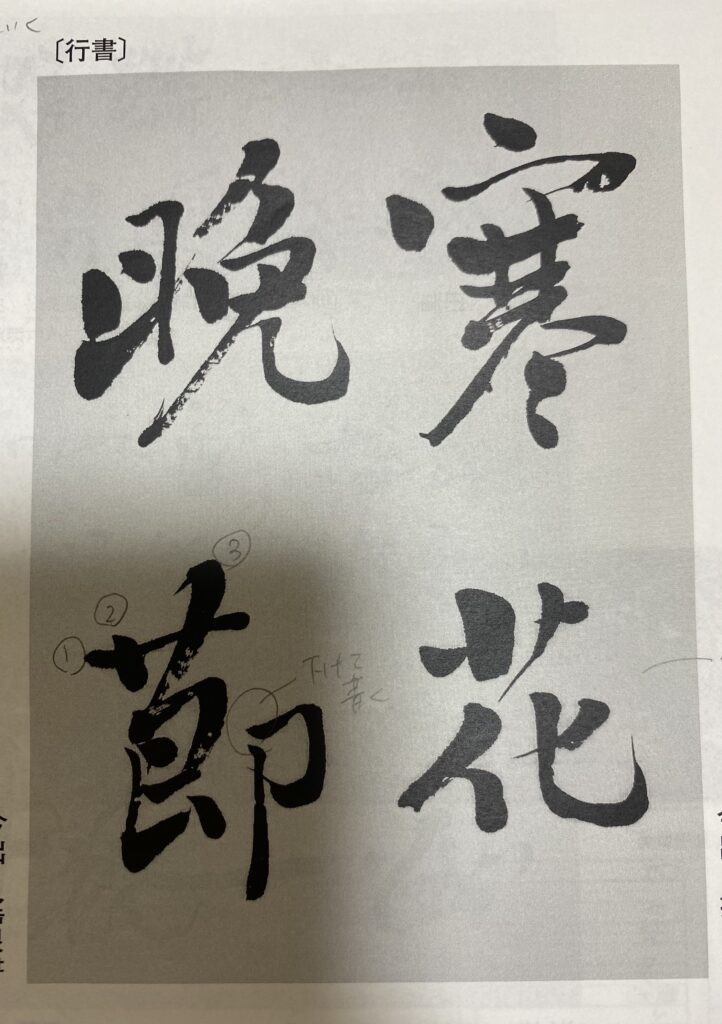

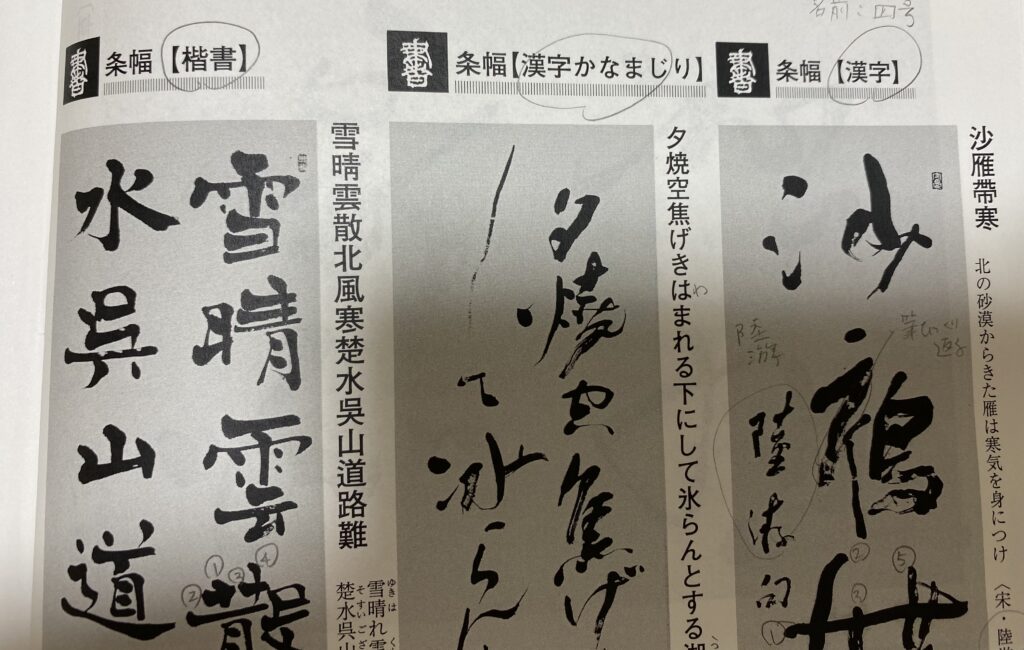

まず半紙は、楷書、行書、草書があります。

楷書は必ず提出。

行書と草書はどちらかを選択肢します。

半折は、漢字、楷書、かなまじりがあります。それぞれ授業の進捗状況によって提出するものを決めます。けど、必然的に全種類書いてみる流れになっていきます。

一部お手本の写真をアップします。私のメモ書きが見苦しくお許しを!

半紙 楷書

半折

楷書、かなまじり、漢字

次の冊子に名前、もしくは作品が掲載されます

提出が終わり、講師達の審査が終わると次の号でいよいよ名前が掲載されます。

位は、無双・天・地・人があります。

最初は人からスタート、習熟しながら上に上がっていきます。

作品によっては競書に作品の写真を掲載されます。

私はようやく入校から1年経って少しずつ段が上がり、写真掲載されるようになりました。

競書は練習も大変だけど、自分の作品が評価されて、どんどんうまくなっていくのが実感できると嬉しいです。

まとめ

最初の頃は、練習の時間も捻出できないし、思うように書けませんでした。

それに大人社会にでてしまうと、自分が生み出した作品が評価されるという機会は少なくなると思います。

もし、書道を習ってみようと思っている皆さん。

ただ文字を書くのも楽しいけど、競書を提出できる書道教室で自分を力試ししてみませんか?

書くことの目標ができるので更に楽しく学べますよ。

※この前の記事はこちら。