【大人の書道が学べる】日本教育書道芸術院 体験談(4ヶ月目 細階)

結さん

結さん日本教育書道芸術院の細階の授業が気になっています。

習ったことあります。

ご説明しますね!

※内容は、通学当時のものです。

細階の授業について

細階の法帖は配布ありませんでした。

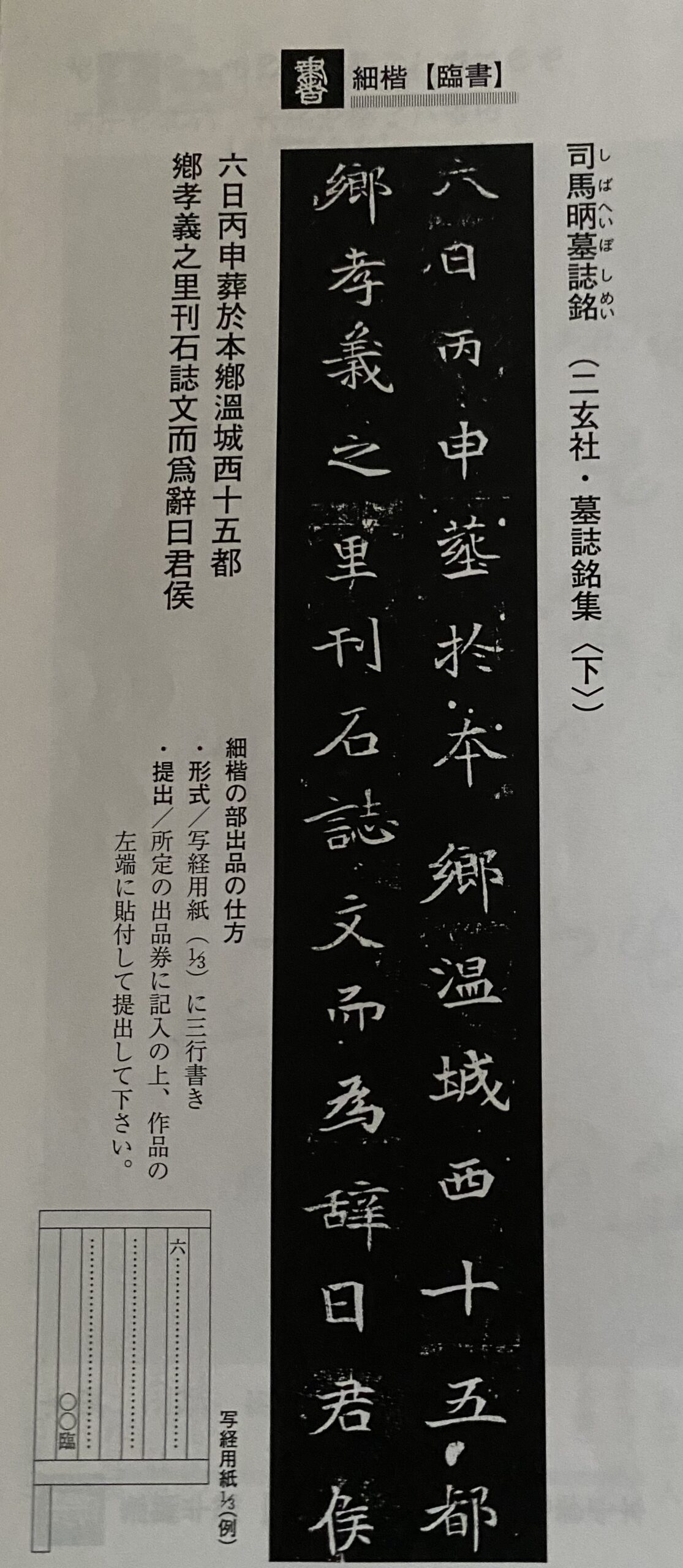

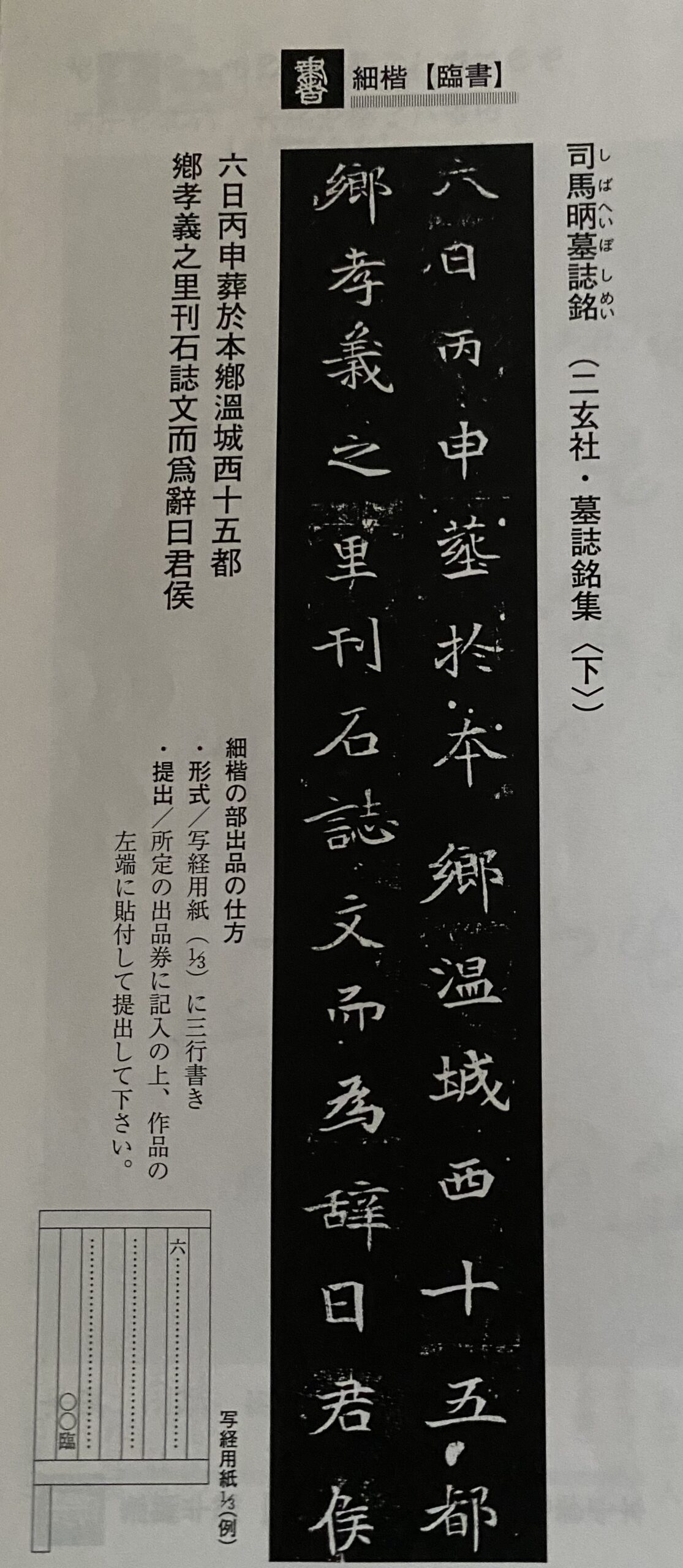

毎月発行される競書に記載されている『墓誌銘』のページを使用します。

細階という字のごとく、細い楷書になります。

入校してから初めて使用する、細い筆(写奏)を使用しての授業でした。

墓誌銘って何?

一体『墓誌銘とは何ぞや?』と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

『墓誌銘』は、故人の姓名、没年月日、年齢、その人の功績。

頌徳碑などの石に刻んで後世に伝えようとしたものです。

ここまで聞いて、軽々しく書いてはいけないような気がしてきました。

写経用紙にも書くしな…と思いました。

墓誌銘は中国の歴史。

実際に、わたし達が墓地で見かけるものとは、随分様式が違っています。

中国の後漢の時代には、頌徳碑の多くは地上に建てられていたそうです。

しかし三国時代に入ると、碑銘などに対して禁止令が出ます。

そして、地上での建碑が出来なくなったと言われています。

よって墓碑を小さくしてお墓の中に埋める形式が工夫されたようです。

心を込めて書かなくては!

何も墓誌銘を教材にしなくても…と当時は思っていたわたし。

そこは、日本教育書道芸術院。

師範養成科の授業は、ただ書くだけではありません。

歴史も勉強しながら学んでいくことが大切だと教えてくれたような気がします。

墓誌銘を臨書する

紙は、写経用紙を縦3等分にしたものを使用します。

書き方は決まりがあります。

一行ずつ空けて、三行書きで書きます。

あらかじめ実物大のお手本をくださるので、字の大きさの参考にしました。

美しい楷書が特徴的です。

楷書なら馴染み深いですよね。

写経をやったことがある人は書きやすいかもしれません。

細階の授業は1ヶ月もなく、すぐ次の内容に切り替わったと薄く記憶しています。

昨年のことなのに覚えてないのが悔しいです。

次回の競書の提出時は、この細階で習ったことを生かして提出します。

おすすめの法帖です

細階で使用する道具

- 写奏(細い筆)

- 写経用紙

- 競書

写経用意はそのまま使うと大きいので、3等分に切ります。

まとめ

日本教育書道芸術院に入校するまでは『墓誌銘』を深く理解することがなかったかもしれません。

書く練習をすることによって歴史上のことも学べます。

この学院の師範養成科に入って本当に良かったです!

もちろん、他校にも素晴らしい授業を取り扱っているところは多々あるかと思います。

書道教室選びの参考になったら嬉しいです。

参照: 日本教育書道芸術院

独学派のあなたに